みなさんこんにちは!フランス音楽留学アドバイザーの袴田美帆です。

私がフランスに滞在していた2024年春、複数の音楽院や教授の皆さまに取材させていただきました!

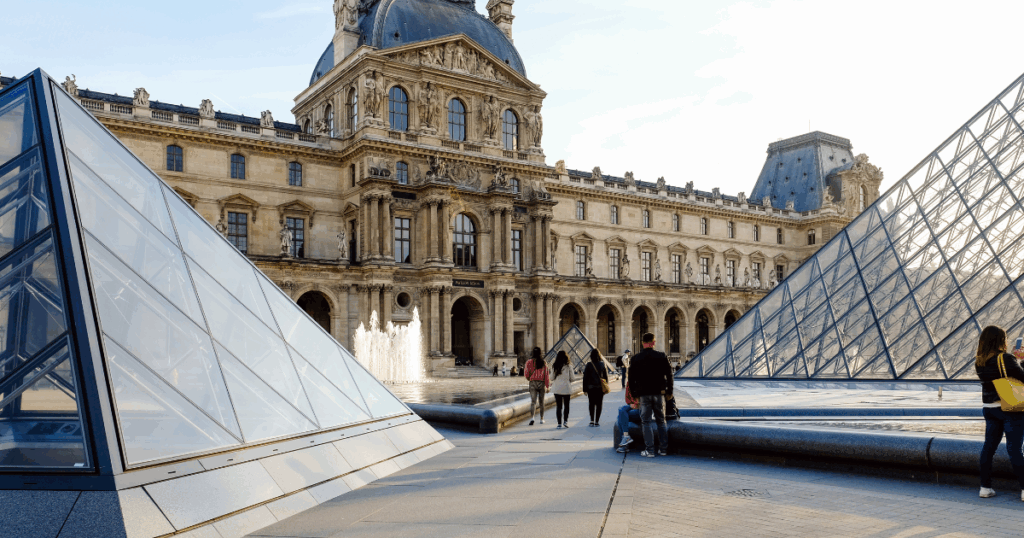

まず伺ったのは、私の留学生活で最初の2年間を過ごしたパリ6区音楽院です。

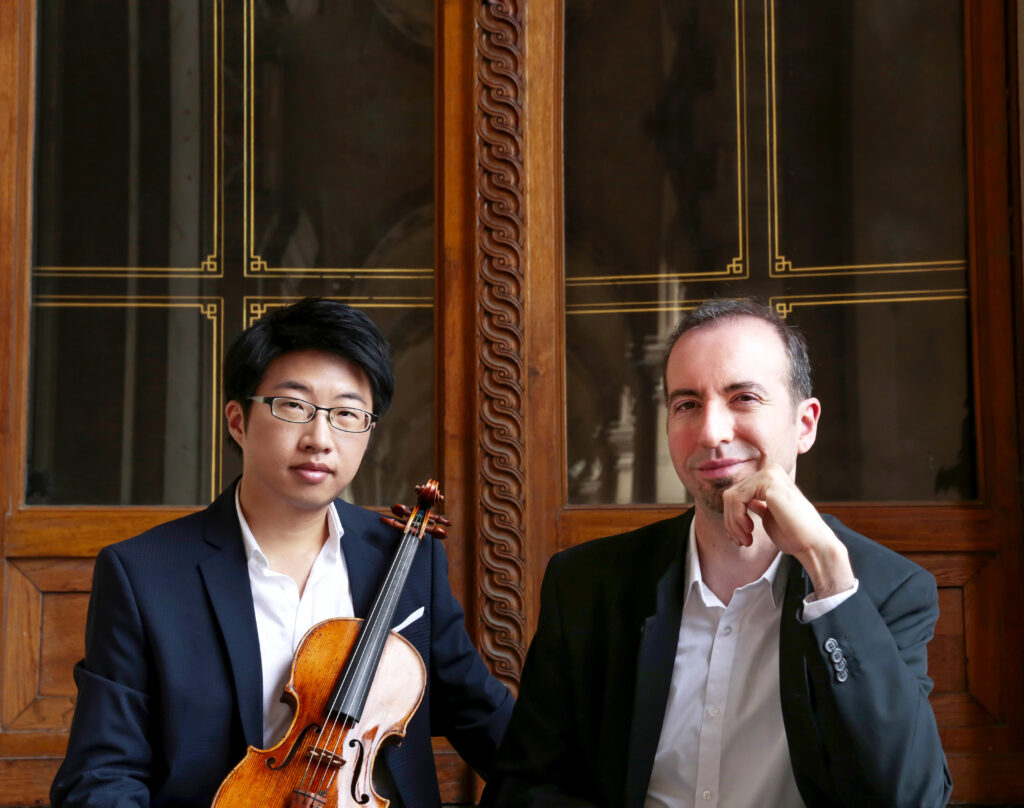

今回は、私もお世話になった伴奏科教授 セドリック・ロレル先生のインタビューをお届けします。

伴奏科教授、室内楽ピアニストに音楽院の伴奏員など、幅広くご活躍されているセドリック先生。

誰かと一緒に演奏するのが好きな皆さんに大切にしてほしいことや、初見演奏が苦手な方へのアドバイスなど、日頃の音楽活動でも役立つ内容が盛りだくさんです!

それでは、パリ6区音楽院伴奏科教授 セドリック・ロレル先生のインタビューをお楽しみください。

セドリック・ロレル Cédric Lorel

伴奏や室内楽、そして教育に情熱を注ぐマルチピアニスト。ダンス、演劇、オペラ、ミュージカルなどのさまざまな分野で演奏しており「Nuevo Tango」で有名なアンサンブルの「カリエンテ四重奏団」のピアニストとして、複数のアルバムを制作。 パリ国立高等音楽院のピアノ科、室内楽科、伴奏科、エクリチュール科を卒業し、ビリー・エイディ、アンリ・バルダ、ジャン・ケルナー、クリスチャン・イヴァルディに師事。

現在は、パリ6区音楽院伴奏科教授、パリ国立高等音楽院・パリ13区音楽院の公式伴奏員を務める傍ら、フェスティバルへの出演や国際コンクールの伴奏、フランス青年管弦楽団や、パリ管弦楽団をはじめとする主要オーケストラでの演奏を行っている。

パリ6区音楽院の伴奏科について

袴田:パリ6区音楽院では、伴奏科のクラスを担当されているのですか?

ロレル:はい、私のクラスには6〜7人ほど生徒がいます。

6区音楽院では週に9時間勤務しているのですが、伴奏科のレッスンの他に、初見の授業も受け持っています。

割合としては、6時間が伴奏科、残りの3時間が初見の授業です。

袴田:伴奏科の生徒さんが初見の授業も受けることはありますか?

ロレル:はい。初見の方は時間数が少ないので、全員に毎週レッスンすることはできませんが、伴奏科の生徒全員が初見の授業を受けられるよう、交代でレッスンを組んでいます。

袴田:伴奏科の課程はどこからあるのでしょうか?

ロレル:他の楽器と同じように、第1課程からありますよ。

ただ、伴奏科の第1課程に入るには、最低でも第3課程のピアノのレベルが必要です。

袴田:同じ音楽院の第1課程〜第3課程といっても、少しレベルが違うのですね!

ロレル:はい。初見や転調のテクニックは、ピアノ自体のレベルにある程度は比例しますからね。

でもその分、他の楽器よりも進級が早いです。

普通、第1課程は少なくとも3年かかるのですが、伴奏科の第1課程は1〜2年で終わって、第2課程に進むことができます。

袴田:そうなんですね!

ロレル:ピアノの技術が高いほど、ここで学ぶ伴奏法にも素早く対応できるので、やはりピアノのレベルは重要です。

私のクラスの生徒は、大体17〜18歳から25〜26歳くらいの方が多いです。

それよりも若い人は、これまでもほとんどいませんでした。

袴田:17〜18歳くらいの生徒が伴奏科に入るきっかけって、どんなことなのでしょうか?

ロレル:初見の授業をきっかけに、伴奏科に興味を持ってくれる子がほとんどです。

なので、私の初見のクラスは、ある意味伴奏科への橋渡しのような感じで受講する人も多くいます。

あとは初見が得意な生徒って、人と演奏するのが好きな子が多いので、自然と伴奏科にも興味を持っている印象がありますね。

伴奏と室内楽について

袴田:先生が、伴奏家として大切にしていることは何ですか?

ロレル:私は、たとえコンサートやコンクールで伴奏者として紹介されたとしても、室内楽だと思って共演しています。

伴奏には、単に楽器の奏者をサポートするだけでなく、一緒に音楽を創っていく楽しさがあるからです。

なので、パリ6区音楽院では、室内楽の授業を担当する同僚たちと協力しながら、生徒たちが他の楽器の人たちと一緒に演奏する機会を設けています。

伴奏技術の習得はとにかく実践あるのみなので、室内楽での経験が自然と伴奏テクニックの上達にも繋がっていきますね。

袴田:楽器の人たちにとっても、伴奏科の人たちと一緒に練習できるのはとても助かりますし、そんな風に言っていただけて嬉しいです。

先生は学生時代、音楽院でどの学科にいらっしゃったのですか?

ロレル:ピアノ科、器楽伴奏科、その後室内楽科とエクリチュール科で学びました。

歌の伴奏をするのも好きでよく演奏していますが、結局音楽院の歌曲伴奏科には入りませんでした。

歌曲伴奏科に入ると歌の人とパートナーを組んで、室内楽作品として取り組んでいくのですが、器楽伴奏とはまた違ったテクニックが必要で、その分時間がかかりますからね。

袴田:そうですよね。ちなみに、パリ6区音楽院には歌曲伴奏の授業はありますか?

ロレル:はい!パリ10区音楽院のクラスと兼任で教えていらっしゃる先生がいますよ。

私の伴奏科の生徒には、歌曲伴奏の授業を受講している生徒もたくさんいます。

それぞれの楽器ごとに演奏者の個性がありますが、歌となるとまたコミュニケーションの取り方からして変わってくるので、刺激的だと思います。

バレエ伴奏も同じで、また違ったテクニックが必要ですね。

だから「伴奏」と一言で表しても、様々な楽器や歌、オペラ、バレエ、本当にたくさんのレパートリーに触れることができるので、とても面白いですよ。

ここに来る生徒は好奇心旺盛な子たちが多くて、ピアノだけでなく、音楽全般や本、映画、絵画など、幅広い芸術をインプットしていますね。

その好奇心こそが、伴奏家・アンアンブルピアニストとして活動の幅を広げる鍵となるんだと思います。

生徒同士のつながりについて

袴田:素晴らしいアドバイスですね。

先生が色んな生徒さんにレッスンされる中で、何か大切にしていることはありますか?

ロレル:先ほどもお話ししましたが、やはり一番大切にしているのは、誰かと一緒に演奏する機会を出来るだけ多く作ることです。

レッスン中に生徒同士でリハーサルをしてもらい、練習の進め方を指導することもあります。

指導すると言ってもあれこれ指示するのではなく、あくまでも彼らなりの進め方に合わせます。

とにかく、自分たちの言葉で意見を言うことが大切なので、語彙力や伝え方の練習です。

袴田:なるほど。共演する音楽家同士でコミュニケーションを取る上でとても大切な部分ですよね。

ロレル:はい、こうやって他の人と一緒に演奏し、自分の意見を述べることで学ぶことも多いんです。

楽器の人からも「ここではもっと左手が必要だと思う」とか「ここでブレスするから」など、ピアニストだけでは気付けないことも言ってくれます。

このように色んな奏者と関わっていく中で、プロの現場でも通用するテクニックとコミュニケーション力が育っていくのです。

また、楽器の生徒と予定が合わない時は、2人ずつレッスンを行い、交互に伴奏をさせることもあります。

2人分の時間を使うので、時間をかけて聴き合いながら、初見や伴奏を交互にやっていきます。

プライベートレッスンももちろん必要ですが、グループにするとレッスン室にも活気が出て、生徒たちも楽しんでくれますよ。

なので、生徒の希望やその時の都合に合わせて、比較的フレキシブルに対応しています。

初見の大切さ、初見演奏に対する姿勢について

袴田:セドリック先生は、パリ6区音楽院の初見レッスン、そしてパリ国立高等音楽院で初見の授業の伴奏員もされています。

伴奏ピアニストにとって、初見演奏とはどのようなものか簡単にお話しいただけますか?

ロレル:まず、ピアニストにとって楽譜を読むことは、基本中の基本です。

ソロのコンサートだと暗譜するまで楽譜を読みこみますし、アンサンブルとなると膨大なレパートリーの中から次々に曲が出てくるので、とにかく速く読まなければなりません。

それをこなすためには、音を拾ったり基本的な曲の構成を理解するのに何週間もかけていられませんよね。

そこで、効率よく音楽を創っていくのに役立つのが、初見力です。

袴田:なるほど。初見演奏のテクニックを鍛えることによって、基本的な譜読みのスピードが上がり、曲作りにかける時間が増えるということですね。

ロレル:その通りです。

様々な時代、国や作曲家のスタイルをしっかり理解していれば、こなせる曲の数が格段に多くなります。

なので、若い生徒たちにも「これは同じことを繰り返しているでしょう」「この調性、この転調の仕方はこの前もやったよね」という風に、曲がどのように構成されているかを素早く掴んでもらうようにしています。

譜読み=楽譜に書いてある音符やリズムを弾くことでなく、その曲の構成やスタイルをしっかりと理解することなのです。

この考え方が基本にあれば、時間の節約にもなりますよ。

袴田:私は初見が苦手な方なのですが、初見力を鍛えれば時間の節約になると思えば頑張れそうです!

ロレル:もちろん初見演奏の試験もありますが、これは楽譜の速読コンクールをやっているのではないので、初見が苦手な人も安心してください。

あと、コンチェルトの伴奏などを初見で弾かなければいけないときは「どの音を選んで弾くか」も重要ですね。

サクソフォンの伴奏もたくさんやってきましたが、本当に楽譜のリダクションがうまくできていないことが多いですよね(笑)

袴田:そうなんです。元々近現代の作品が中心で、伴奏自体が難しいと聞きますし、コンチェルトだとしてもピアノリダクションが少し雑な楽譜が多いので、申し訳ないですね。

ロレル:オーケストラの編曲ものにはよくあることなのですが、全部の音を弾くのが難しい場合、素早く取捨選択をしなければなりません。

ここまでのことができるようになるには、かなりの時間と技術が必要ですが、初見力を鍛えると、ピアニストとしての可能性も広がるはずなので、ぜひ一緒に勉強しましょう!

これから留学したい人へ向けたメッセージ

袴田:最後に、これからフランスに留学したい日本の皆さんにメッセージをお願いします。

ロレル:私はパリ6区音楽院で教え始めてから約10年になりますが、皆さんがフランスの音楽や文化を学びにきてくれるのはいつでも嬉しいです。

日本の生徒さんたちは、本当に熱心で優秀な方が多くて、彼らと一緒に勉強できたことは私にとっても良い思い出です。

ぜひ、フランスならではの伴奏法や、フランス音楽、文化を体験しにきてください。

特にパリは留学生が多く、色んな文化を持つ仲間たちとの出会いもあるでしょう。

一緒に演奏したりする中で経験できることもたくさんあるので、ぜひ多くの文化交流をしてほしいなと思いますね。

コロナの影響で来られなかった生徒もいましたが、もうその心配もなくなりましたし、聴講だけでもお気軽に来てください!

袴田:今日は、お忙しいなか貴重なお話をお聞かせいただき、本当にありがとうございました!